-

Die kaufmännischen Lernenden EFZ, die ihre Lehre ab Lehrjahr 2023/2024 beginnen.

Die HMS-Praktikantinnen und HMS-Praktikanten, die ab Schuljahr 2023/2024 die Handelsmittelschule besuchen und ihr Berufspraktikum ab August 2026 machen.

-

OV-AP-Extranet-Zugang für die Berufsbildner/innen in Lehrbetrieben

Übermitteln Sie die folgenden Informationen per E-Mail:

- Name und Vorname

- Name des Arbeitgebers

- Geschäftliche E-Mail-Adresse

- Geburtsdatum

- Natelnummer (doppelte Authentifizierung)

OV-AP-Extranet-Zugang für Lernende/3+1-Praktikanten

Die Berufsbildenden loggen sich in ihr Extranet ein und erstellen den Zugang für ihre Lernenden und 3+1-Praktikant/innen, bevor diese im Betrieb zu arbeiten beginnen. Dazu gehen sie zu "Ausbildungsbetrieb" und dann auf "Neue Benutzer beantragen".

Im Extranet finden sie unter «Anleitungen/FAQ» und «Anleitungen/FAQ BiVo 2023» eine Anleitung für die Erfassung neuer Benutzerinnen und Benutzer durch die Berufsbildenden.

Die Zugänge der Lernenden und 3+1-Praktikantinnen und 3+1-Praktikanten, die ihre Ausbildung abgeschlossen haben, müssen gelöscht werden. Der Berufsbildner oder die Berufsbildnerin beantragt dies direkt bei der Branche, und zwar unter folgender Adresse: mail@ov-ap.swiss

-

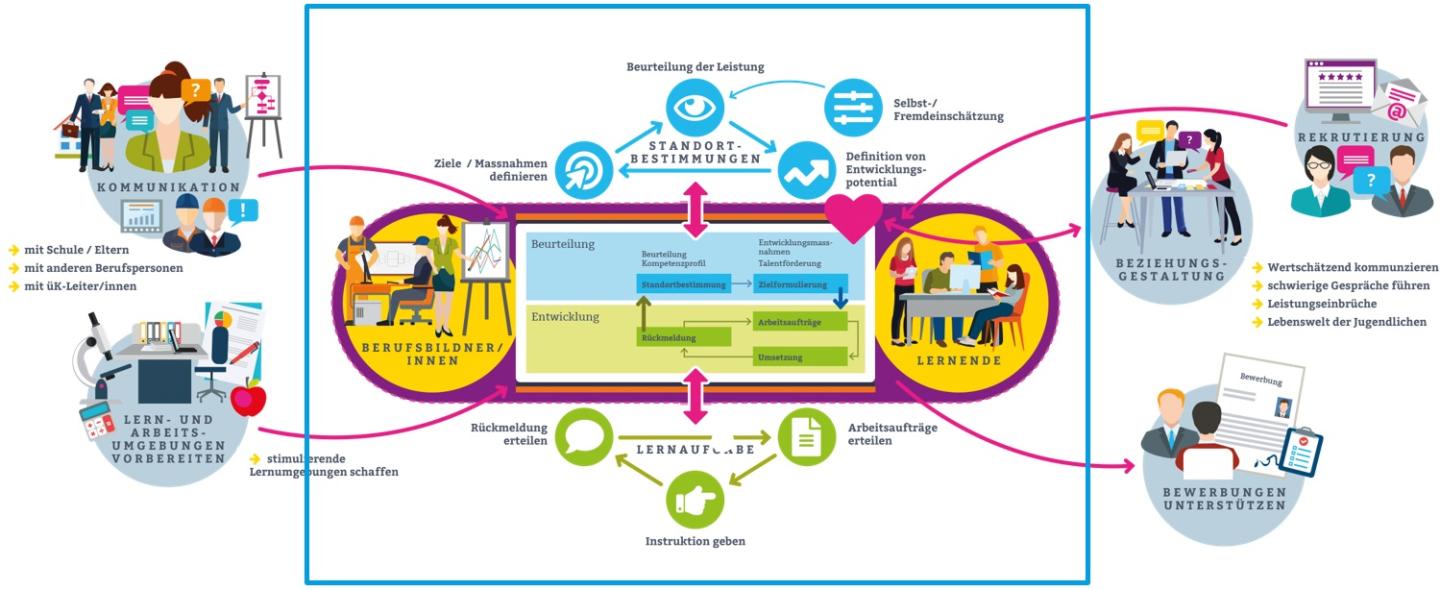

Die Berufsbildenden haben drei Rollen:

- Als Coach unterstützen sie die Lernenden im Lernprozess, und zwar an den drei Ausbildungsorten (Berufsfachschule, überbetriebliche Kurse und Betrieb).

- Als Expert/in bringen sie das eigene Fachwissen gezielt ein.

- Sie agieren als Vorbild.

-

Die Berufsbildenden organisieren und planen die drei Lehrjahre der Lernenden. Dazu gehen sie im Extranet der Website www.ov-ap.ch in den Bereich «Ausbildung» und klicken auf «Ausbildung meiner Lernenden». Dort erfassen sie bereits zu Beginn alle drei Jahre. Das Ausbildungsprogramm kann während der Lehre jederzeit angepasst werden.

Das Programm wird den Lernenden in ihrer ersten Arbeitswoche im Betrieb übergeben und vorgestellt.

Es enthält folgende Elemente:

- die Kompetenzbereiche,

- die Handlungskompetenzen,

- die Praxisaufträge,

- der Bereich, in dem die Tätigkeit erworben wird,

- das Semester, in dem die Kompetenz behandelt wird.

Alle Anweisungen finden sich in den FAQ der Branche OV-AP. Sie sind im Extranet unter «Anleitungen/FAQ» verfügbar.

-

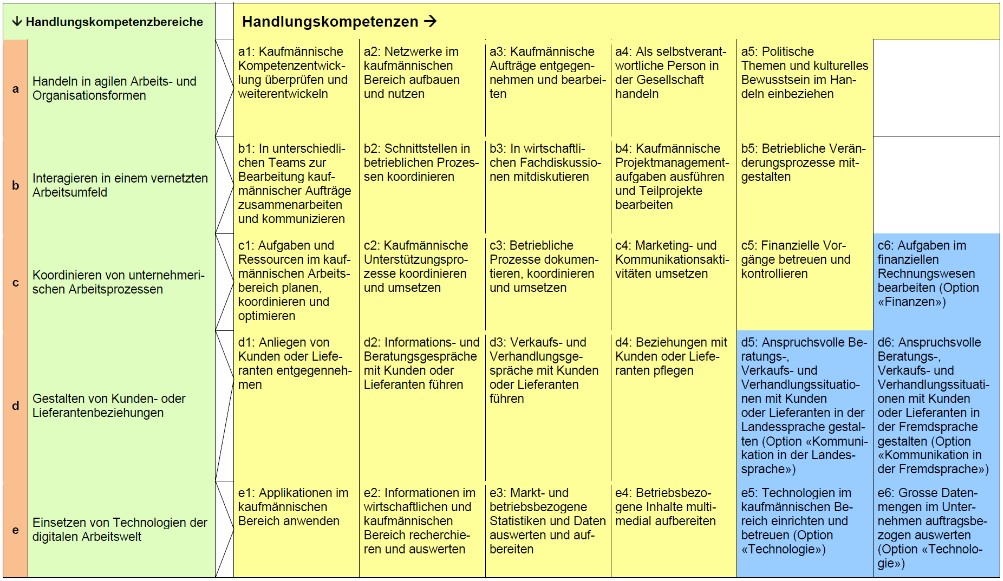

Es handelt sich um die Beschreibung der fünf Handlungskompetenzbereiche. Jeder Bereich besteht aus mehreren Handlungskompetenzen, die im Betrieb, in der Berufsfachschule und in den überbetrieblichen Kursen behandelt werden.

Diese Kompetenzen werden mit Praxisaufträgen im Ausbildungsbetrieb behandelt und beurteilt.

Kurz gesagt gibt es fünf Handlungskompetenzbereiche, die in 22 Handlungskompetenzen unterteilt sind (+ 1 bis 2 Zusatzkompetenzen für die Option), die mit 59 Praxisaufträgen beurteilt werden (+ 1 bis 2 Zusatzaufträge für die Option).

-

Der Praxisauftrag ist ein Hilfsmittel zur Kompetenzentwicklung der Lernenden.

Um eine Handlungskompetenz zu beherrschen ist es notwendig, dass alle Praxisaufträge der Kompetenz ausgeführt werden.

Die Praxisaufträge verlangen von den Lernenden, dass sie sich aufmerksam mit bestimmten Elementen ihrer täglichen Arbeit befassen und sich Gedanken über ihre Durchführung machen. Sie dokumentieren und reflektieren ihr Handeln sowie ihre Erfahrung und entwickeln Verbesserungsvorschläge: Was funktioniert gut? Was weniger? Was kann ich verbessern? usw.

Diese Reflexionsarbeit wird im Portfolio dokumentiert.

Jedes Semester planen die Berufsbildenden ein Gespräch mit den Lernenden und stellen die gewählten Kompetenzen gestützt auf das Ausbildungsprogramm vor. Sie bitten die Lernenden, die Praxisaufträge in Zusammenhang mit diesen Kompetenzen zu lesen. Die Berufsbildenden stellen sicher, dass die Lernenden alles verstehen und beantworten allfällige Fragen mit konkreten Beispielen.

Die Lernenden realisieren anschliessend die Praxisaufträge selbstständig, wobei sie ihre Überlegungen in ihrem Portfolio dokumentieren. Die Berufsbildenden lesen die Dokumentation der Lernenden und geben ihnen Feedback: Reichen die Überlegungen aus? Was kann noch verbessert werden? usw. Die Praxisaufträge werden während den Feedbackgesprächen nicht benotet. Die Arbeit der Lernenden wird einzig mündlich beurteilt und im Portfolio dokumentiert.

Das Feedbackgespräch und insbesondere das mündliche Feedback stützen sich auf die Kompetenzraster. Diese werden von der Branche OV-AP bereitgestellt und ermöglichen den Lernenden, sich selber zu beurteilen und den Berufsbildenden, die Lernenden zu beurteilen.

Es gibt ein Raster pro Handlungskompetenz. Mit diesem Raster können die verschiedenen Praxisaufträge einer Handlungskompetenz beurteilt werden. Deshalb ist es wichtig, die Praxisaufträge einer gleichen Kompetenz gleichzeitig zu organisieren.

Die Berufsbildenden üben eine begleitende Rolle aus. Sie prüfen das gute Verständnis der Lernenden und geben bei Bedarf Erklärungen ab. Sie lassen die Lernenden die Praxisaufträge möglichst selbstständig ausführen. Beim Feedbackgespräch bitten die Berufsbildenden die Lernenden, die eigenen Kompetenzen zu beurteilen: In welchem Mass beherrschen sie die Kompetenz? Die Lernenden prüfen mit den Berufsbildenden, ob die Kriterien erreicht werden und ziehen allgemeine Schlussfolgerungen gemäss Kompetenzraster.

Die Erfolgsfaktoren für die Begleitung des Kompetenzentwicklungsprozesses:

- Praxisaufträge erteilen und erläutern,

- Instruktion on the Job nach Bedarf vorsehen,

- Demonstration der Handlungen nach Bedarf vorsehen,

- genügend Anwendungsfelder zum Aufbau von Routine bereitstellen,

- Umsetzung aktiv begleiten,

- Reflexion der gemachten Erfahrungen anregen,

- regelmässige Rückmeldungen zur praktischen Umsetzung geben,

- Rückmeldung zur übergeordneten Kompetenzentwicklung geben,

- Einschätzungen auf Basis von bekannten Kriterien geben (mit Kompetenzrastern),

- Definition von Verbesserungsmassnahmen für die weitere Lehrzeit.

-

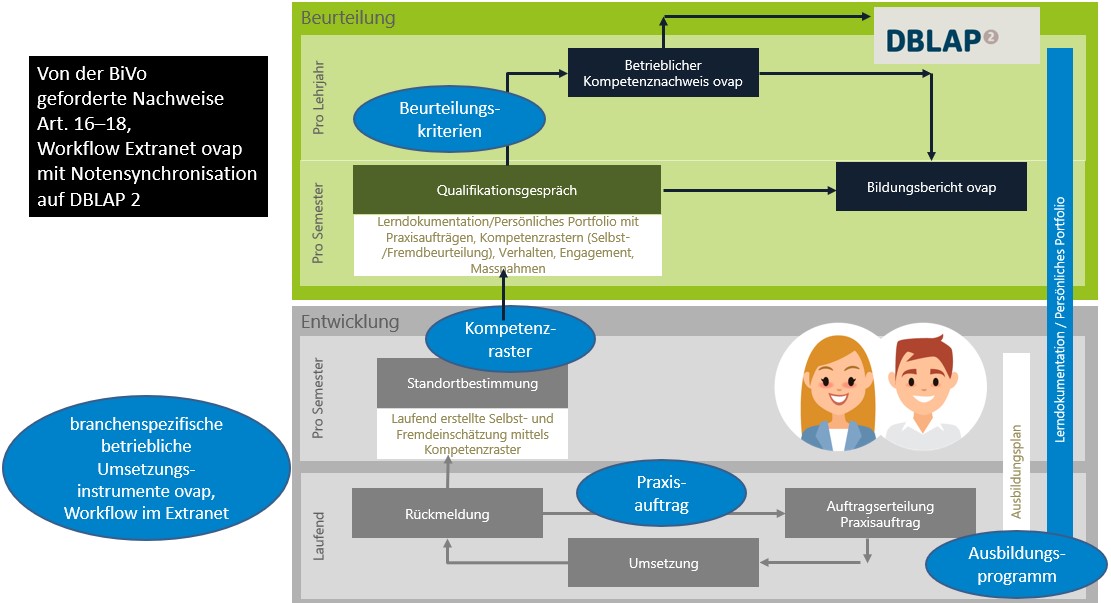

Gemäss Artikel 18 BiVo und den Ausführungsbestimmungen zum Qualifikationsverfahren:

- Jede lernende Person erhält pro Semester einen betrieblichen Kompetenznachweis, der mit einer Note bewertet wird.

- Die Noten der sechs betrieblichen Kompetenznachweise werden auf Grundlage des Qualifikationsgesprächs gesetzt.

- Der sechste betriebliche Kompetenznachweis erfolgt bis spätestens 15. Mai des letzten Semesters.

- Das auf eine ganze oder halbe Note gerundete Mittel aus der Summe der benoteten Kompetenznachweise ergibt die Erfahrungsnote Betrieb.

- Die Noten der betrieblichen Kompetenznachweise werden bei einem Branchenwechsel übernommen.

Der betriebliche Kompetenznachweis übernimmt folgende Elemente:

- Rückblick über das Semester (Gesamtleistung),

- gesetzte Ziele aufgrund des Ausbildungsprogramms: Handlungskompetenzen aufgrund der Praxisaufträge und Kompetenzraster entwickeln,

- Abgleich der Selbst- und Fremdeinschätzung (Stärken und Schwächen),

- Erkenntnisse aus den Praxisaufträgen und dem Kompetenzraster,

- Motivation und Eigeninitiative der lernenden Person,

- aktive Mitarbeit und Verhalten der lernenden Person,

- allfällige Massnahmen für das nächste Semester,

- Zielsetzungen für das nächste Semester (gemäss Ausbildungsprogramm).

Der Bildungsbericht übernimmt folgende Elemente:

- Zusammenfassung des betrieblichen Kompetenznachweises (Anmerkung, Massnahmen, aktuelle und neue Ziele),

- Kompetenznachweis in den überbetrieblichen Kursen (E-Tests und Transferaufträge),

- Halbjahreszeugnis in der Berufsschule.

Das Qualifikationsgespräch wird am Ende eines jeden Semesters durchgeführt. Es ist eine Zusammenfassung der Praxisaufträge, die während dieser Zeit ausgeführt wurden.

Es handelt sich konkret um ein Gespräch zwischen dem Berufsbildner und dem Lernenden.

Es läuft wie folgt ab:

- Die Lernenden berichten über ihre Selbsteinschätzung gemäss den Kompetenzen, die im vergangenen Halbjahr gewählt wurden.

- Die Berufsbilder berichten über ihre Einschätzung und achten dabei darauf, konkrete Beispiele zur Veranschaulichung zu nennen.

- Anschliessend wird ein Vergleich zwischen den beiden Bewertungen angestellt. Sind sie ähnlich oder unterschiedlich? Welche Gründe gibt es dafür?

- Die Berufsbilder teilen den Lernenden mit, wo ihre Stärken liegen und wo sie sich verbessern können. Sie können das Gespräch auch nutzen, um eventuelle Besonderheiten anzusprechen (z. B. Verspätungen, Nichteinhaltung der Arbeitszeiten, Aufräumen des Arbeitsplatzes usw.).

- Die Berufsbilder bewerten die Lernenden, indem sie sie nach bestimmten Kriterien benoten. Anschliessend teilen sie den Lernenden die Note mit.

- Die Lernenden unterschreiben die betriebliche Kompetenznachweis (BKN) und den Bildungsbericht. Wenn sie minderjährig sind, lassen sie diese Dokumente von ihren gesetzlichen Vertretern unterschreiben.

- Schliesslich stellen die Berufsbilder den Lernenden den Ablauf des nächsten Semesters vor.

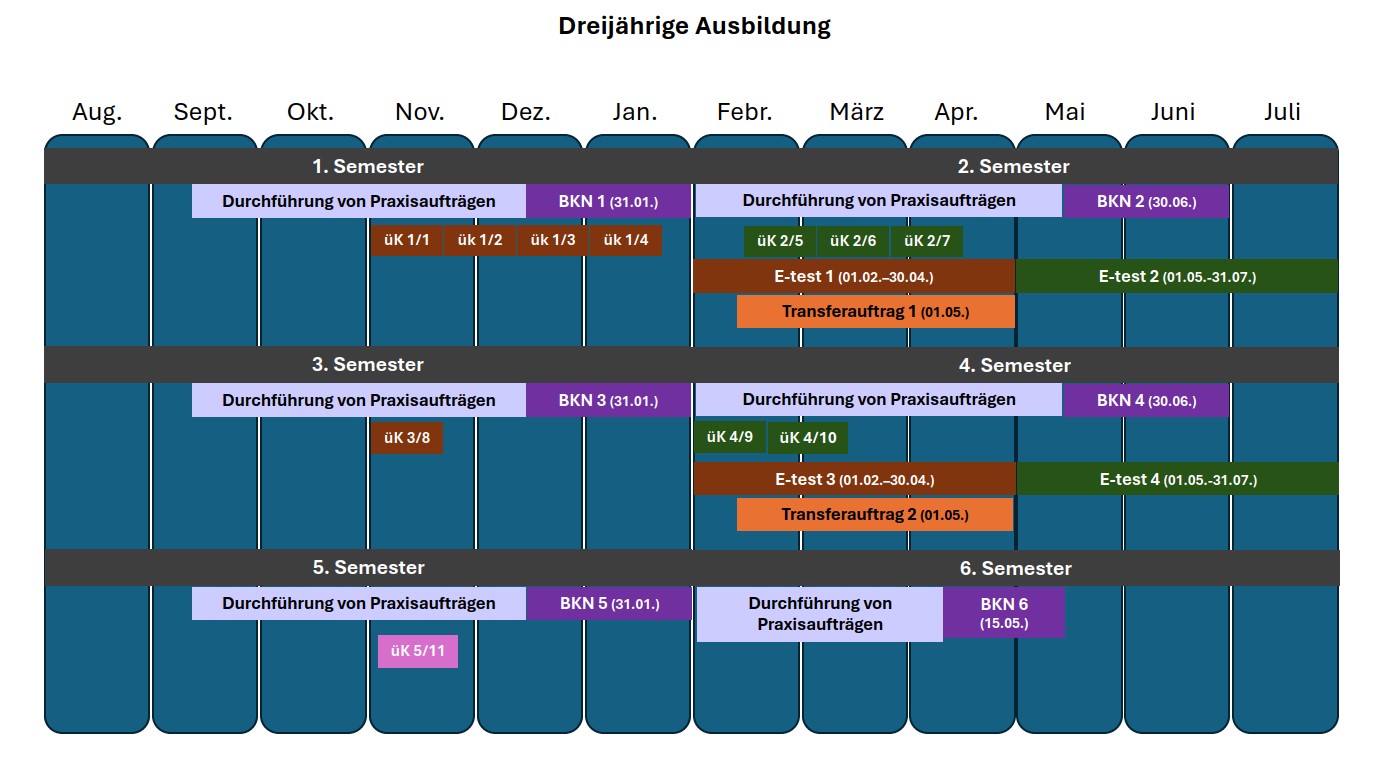

Fristen für die Benotung :

- Semester 1, 3 und 5: 31. Januar.

- Semester 2 und 4: 30. Juni

- Semester 6: 15. Mai

-

Die überbetrieblichen Kurse sind auf 16 Tage verteilt:

- 5 Tage E-Learning (Total der Arbeitsstunden der Lernenden in fünf Semestern)

- 11 Präsenztage

Vor jedem überbetrieblichen Kurs absolvieren die Lernenden das E-Learning des nächsten Kurses im Extranet. Sie müssen eine Vorbereitungs- und/oder Vertiefungsaufgabe erledigen, die sie zudem in den Präsenzkurs mitbringen.

Die Berufsbildenden begleiten ihre Lernenden bei der Vor- und Nachbearbeitung der überbetrieblichen Kurse. Sie sorgen für einen guten Ablauf und stehen ihnen unterstützend zur Seite.

Den Lernenden steht im Betrieb Zeit für das E-Learning, die Vorbereitungs- und Vertiefungsaufgaben oder die Nachbereitungsarbeiten sowie die E-Tests und die Transferaufträge zur Verfügung.

-

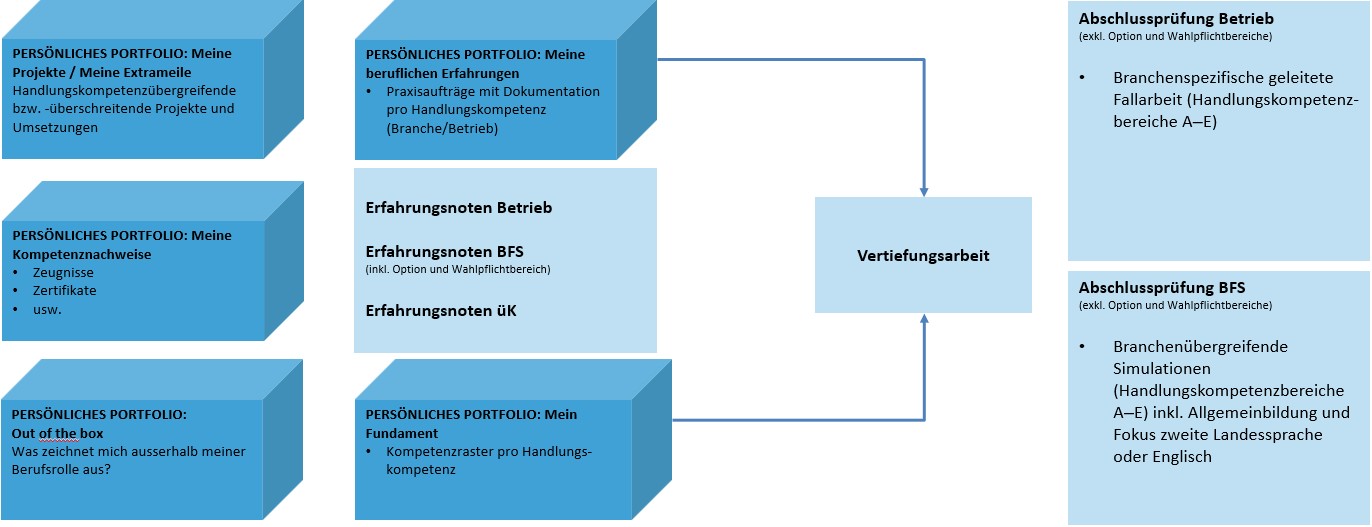

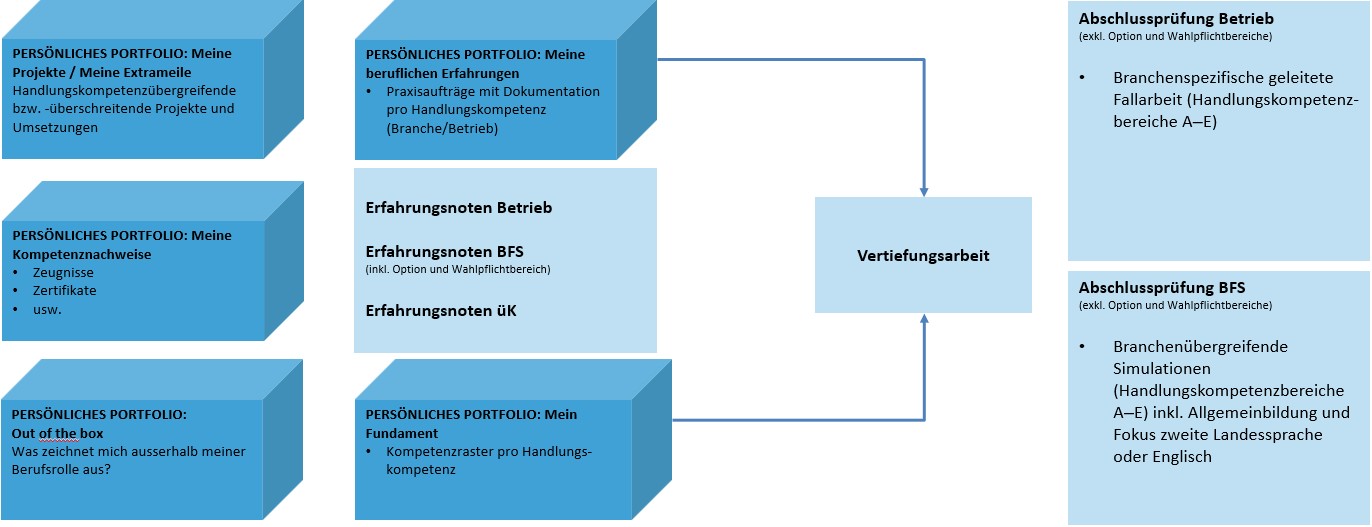

Das Qualifikationsverfahren besteht aus drei grossen Bereichen:

- den Erfahrungsnoten (Berufsfachschule, überbetriebliche Kurse und Betrieb),

- der Abschlussprüfung Betrieb,

- der Abschlussprüfung Berufsfachschule,

Gestützt auf das persönliche Portfolio, das die Lernenden während ihrer ganzen Ausbildung führen, verfassen die Lernenden zudem eine Vertiefungsarbeit.

Vergrössern Qualifikationsverfahren im Überblick © Etat de Fribourg - Staat Freiburg - Source branche OV-AP www.ov-ap.ch

FAQ BiVo 2023

Lead

Diese Seite richtet sich an alle Ausbildungsbetriebe der Branche Öffentliche Verwaltung. Sie übernimmt die wichtigen Bestandteile der Umsetzung der neuen Verordnung über die berufliche Grundbildung «Kauffrau/Kaufmann EFZ», die auf Lehrbeginn 2023/2024 in Kraft tritt.

Herausgegeben von Berufliche Grundbildung beim Staat Freiburg

Letzte Änderung: 04.04.2025

Feedbacks

War diese Seite nützlich für Sie?